Rodrigo Cádiz en persona

“Una conversación con el ganador del Concurso para las Industrias Creativas”

RODRIGO CÁDIZ

GANADOR CONCURSO PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 2025

Creado por la Dirección de Artes y Cultura (DAC), con la colaboración de la Dirección de Transferencia y Desarrollo (DTD) y el Centro de Innovación (CIUC) de la Vicerrectoría de Investigación, el concurso busca:

“El nuevo concurso, cuyos fondos se entregarán a partir de marzo de 2025, busca impulsar la cultura del emprendimiento para desarrollar iniciativas interdisciplinares que se enmarquen en el concepto de industrias creativas en la UC”.

Así rezaba el anuncio que se subió a la página web del VRI para llamar a este concurso al que respondieron varios profesores del ámbito de las artes en la UC.

Para el jurado no fue difícil reconocer en el trabajo del profesor Cádiz al proyecto ganador, presentado junto al profesor Tomás Koljatic. El avanzado estado de desarrollo y la definición acabada de casi todos sus aspectos persuadió al jurado de que se trata de un proyecto con un tremendo potencial para terminar en el prototipo que se estaba buscando.

No nos sorprende ese resultado, puesto que el profesor Cádiz tiene en su trayectoria una experiencia importante en el desarrollo de proyectos. Ha sido receptor de varios concursos de la Dirección de Artes y Cultura y concursos de fondos externos como Fondecyt o Anillo y cuenta con premios internacionales que avalan su capacidad investigativa y creadora.

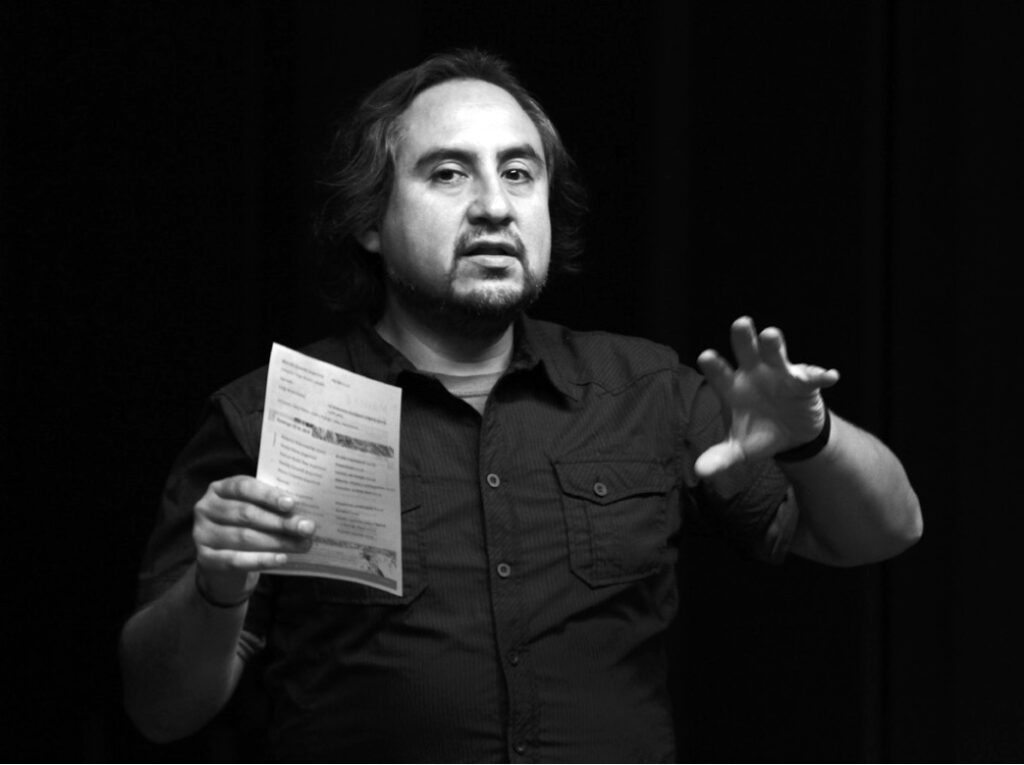

Quisimos conversar con él para encontrar la fibra más cercana. Su persona pública ha sido siempre la de un ingeniero muy serio, de pocas palabras y sonrisas mesuradas, que trabaja en el cruce con las músicas tecnológicas. Nos interesó indagar un poco más en la persona que se vislumbra detrás de la imagen escueta que proyecta y develar la historia que explica tantos éxitos profesionales.

Miryam Singer: Hola Rodrigo, es un gusto conversar contigo. ¿Estás disponible para responder preguntas personales, quizá hasta un poco indiscretas, sin molestarse?

Rodrigo Cádiz: Por supuesto que sí. No me molestan las preguntas de cualquier tipo.

MS: ¡¡Me alegro infinitamente!!! Cuéntame, entonces, donde naciste y cuando. Cuéntame si estás casado, tienes hijos, qué estudian.

RC: Nací el Santiago, el año 1972. Estoy casado, tengo dos hijos maravillosos. Mi hija estudia canto popular y mi hijo estudia ingeniería y arquitectura en la UC.

MS: Qué maravilla, se ve que van detrás de tus huellas: música y multidisciplinas. Pero volvamos al principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué te entretenías? ¿Te gustaba el fútbol? ¿Eras un niño solitario?

RC: ¡Para nada! Recuerdo que cuando chico tenía autos de juguetes, trenes eléctricos y por supuesto una pelota. A los 12 años mi papá llevó un computador a la casa, un Commodore 64 que me encandiló y aprendí a programar. Desde entonces siempre he estado vinculado a las computadoras. Recuerdo que uno de los programas que más me fascinaba era uno que mostraba partituras y tocaba música. Ese computador tenía un chip dedicado al audio mucho más avanzado que los otros de su época. Todavía recuerdo pasar horas escuchando obras de Mozart interpretadas por ese computador.

MS: ¿Cómo te conectabas con otros niños? Imagino que eran pocas las posibilidades de tener compañeros de juego si pasabas metido en las computadoras.

RC: Tuve muchos compañeros de juego, sobre todo desde los 11 a los 13 años, cuando vivimos en Paraguay y en realidad a casi todos nos gustaba el computador, pasábamos horas jugando con la computadora Commodore y al fútbol. Todavía tengo contactos con ellos, desde que existen los mensajes via internet, retomamos la comunicación.

MS: ¿Y qué era lo que más te inspiraba cuando pequeño? ¿Con qué soñabas?

RC: Me inspiraban muchas cosas; la música, por supuesto, siempre me interesó mucho. Para mí era un misterio cómo alguien podía crear una sinfonía con varios instrumentos operando al mismo tiempo. ¡No podía entenderlo! Pero había otras cosas también que me inspiraban; recuerdo que quise ser astronauta, futbolista, científico. Las matemáticas siempre me fascinaron, así que no me faltó con qué soñar.

MS: ¿Y más tarde? ¿Eras fiestero durante la adolescencia? Imagino que eso no estaba dentro de tus intereses, estabas copado con otras cosas.

RC: No, la verdad que no, si pensamos en números, es decir, a cuántas fiestas fui, la verdad fui poco fiestero. Pero me pasaba un fenómeno interesante cuando iba una fiesta porque en realidad más que disfrutar de la fiesta como el resto del mundo, me quedaba escuchando la música: esa sensación de escuchar música a un volumen alto y fijarme en los detalles, imaginarme que tocaba los instrumentos, es lo que me gustaba de la experiencia. Por supuesto, además considerando mi timidez innata, no me resultaba mucho el objetivo final de la fiesta que era interactuar con otras personas y pasarlo bien, yo me centraba en lo que estaba sonando nomás.

MS: Entonces, fiestas no, fútbol sí; patotas y chicas no, computadoras sí. ¿Y la lectura, el cine?

RC: Si, mucha lectura, mucha música y mucho cine. En algún momento de mi juventud leí muchísimo y pensé varias veces en ser escritor. Incluso escribí en mi época del colegio. Pero la vida me llevó por otros caminos, los de la música y la ingeniería. Si bien escuché mucha música, lo que me interesaba era imaginar mundos sonoros. De hecho, no tenía demasiados casetes, ni discos, ni acceso a demasiadas músicas; tampoco en mi casa se solía escuchar música clásica, solo de vez en cuando, de modo que grababa mucha música de la radio. Sin embargo, cada vez que escuchaba algo, sentía una fascinación más que por la música en sí, por entender el fenómeno de cómo se podía manipular las ondas sonoras y crear contenido, en base a algo etéreo y efímero. Eso era lo que siempre me interesó cuando chico.

MS: Es decir, lo que te gustaba de la música era su aspecto científico tecnológico. Entonces, ¿cuándo decidiste optar por la música como quehacer profesional?

RC: Esta es una pregunta interesante y tiene varias aristas. Diría yo que en la época de decidir qué estudiar yo tenía básicamente dos opciones: estudiar ingeniería o estudiar guitarra. En esa época yo tocaba mucha guitarra y era bastante bueno, a pesar de tener una formación más bien autodidacta en el instrumento. Eso sí, tuve algunas clases de piano y música, especialmente con una de mis tías que me enseñó cuando era muy chico. La guitarra era algo que quizás me era más fácil que el piano y tocaba bastante en esa época, al nivel de pensar en dedicarme a eso. Sin embargo, opté por estudiar ingeniería y creo que fue una decisión acertada en el sentido de qué yo aún no estaba suficientemente maduro para entender qué es lo que me gustaba de la música. No tenía conciencia en esa época, que lo que realmente quería era llegar a ser un compositor y no un intérprete. Me tomó varios años entenderlo, hasta que entré a estudiar composición. Pienso que, de haber estudiado interpretación, no hubiera sido un buen intérprete.

MS: OK. Descubriste que lo que querías era explorar la música desde tu propio universo sonoro y tomaste la decisión acertada. Pero entonces, ¿para qué sumarle la ingeniería?

RC: La verdad es que primero opté por la Ingeniería, no por la música, y por varias razones. Quizá la fundamental es que me encanta la Ingeniería, es una disciplina muy versátil, muy amplia, donde básicamente te enseñan a pensar y resolver problemas. Te enseñan estrategias para abordar problemas, no importando cuan complejo sea, todo se puede resolver de forma racional, elaborando paso a paso lo que vas a hacer, hasta llegar a resolverlo. Es quizás una de las formaciones más útiles para el ser humano en el mundo de hoy. También está la influencia de mi padre, que es ingeniero eléctrico, desde pequeño vi lo que hacía y siempre tuve un interés natural por ese mundo. En el colegio tomé talleres de electrónica y computación y los 15 años o 16 años construía radios y aparatos electrónicos, tanto en la casa como en el colegio. Todo este mundo ingenieril era algo bien natural para mí y creo que fue una decisión muy, muy acertada.

MS: Entiendo; saliste del colegio y entraste a la Escuela de Ingeniería en la UC. Pero ¿cómo fue que lograste incorporar la música estando en la Escuela? Hay otros ingenieros UC músicos, como Eduardo Jahnke, Patricio de la Cuadra o Juan Edwards, pero es muy difícil hacer dos carreras, y más aún cuando una de ellas es la Ingeniería; se requiere una tremenda inteligencia para lograrlo.

RC: Cierto, es difícil. Empecé a estudiar ingeniería, pero ya a partir del tercer año empecé a tomar todos los cursos posibles en Instituto de Música. A algunos iba como oyente y en otros casos logré inscribir los cursos. Hice varios cursos, todos los de lectura, solfeo, armonía, incluso análisis creo que hice como estudiante de Ingeniería. Luego pasaron dos hechos muy importantes: el profesor y compositor Alejandro Guarello realizó un taller de composición y me inscribí inmediatamente. Por la misma época hice otro taller que dictaba Aliocha Solovera, también profesor y compositor. Esos dos talleres me convencieron totalmente de que el camino para mí en la música era la composición. Afortunadamente en el año 1997 se abrió la carrera de composición después de que estuvo cerrada por muchos años en el país en general. Como había hecho muchos cursos de música pude convalidar un año completo y entré a estudiar composición una vez terminada la ingeniería. Terminé en tres años lo que normalmente hubiera tomado cuatro. Una vez que terminé de estudiar composición, se me hizo muy natural juntar el mundo tecnológico e ingenieril con el mundo creativo de la composición y me fui a hacer un master y después un doctorado en la Northwestern University de Chicago.

MS: La mayoría de los músicos van a estudiar con un maestro que los inspira y supongo que en la composición sucede algo parecido. ¿Quiénes fueron tus maestros más importantes?

RC: Tuve varios. Yo diría que en Chile los compositores que me marcaron fueron Alejandro Guarello y Aliocha Solovera, con quienes pude estudiar de forma muy cercana. Luego en Estados Unidos pude estudiar con Augusta Read Thomas, una tremenda compositora, y con Jay Alan Yim, un compositor muy académico formado en Harvard, quienes me marcaron mucho en la composición tradicional escrita para instrumentos acústicos. Esto lo pude hacer porque cuando hice mi doctorado tomé muchos cursos, todos los cursos de la malla del grado de doctor en composición (DMA). Pero mi foco fue el doctorado más tradicional (Doctor of Philosophy) y en la composición con acento en la tecnología y mis maestros fueron Gary Kendall, quien fue mi tutor de doctorado, además de Amnon Wolman y Virgil Moorefield.

MS: Avancemos un poco en el tiempo y exploremos un poco más en la faceta del creador musical ingeniero. ¿En qué te inspiraste para construir el Arcontinuo?.

RC: El Arcontinuo es un instrumento electrónico musical que tiene un diseño innovador y una forma de pensar la ejecución musical muy distinta a todo lo conocido y tradicional. Yo diría que en su génesis no hubo tanta inspiración personal mía sino que se dió la casualidad que nos juntamos tres personas afines: Patricio de la Cuadra, ingeniero y flautista, Doctor también en Acústica y música computacional y Alvaro Sylleros, diseñador y también músico de una larga trayectoria: fue baterista mucho tiempo y ahora es saxofonista. Nos juntamos con la idea de crear un instrumento musical sólo por la posibilidad de hacerlo o simplemente por el gusto de hacerlo y eso nos ha llevado por un camino muy largo, más del que yo esperaba, en el diseño y desarrollo de este instrumento.

MS: Es decir una creación a tres manos, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Sientes que algo falló? ¿Qué? ¿Quién?

RC: La experiencia continúa hasta el día de hoy. En este momento estoy trabajando con uno de mis estudiantes de magister en una nueva versión del instrumento, que sea más barata, más simple, más replicable, que nos permita realmente llegar a lo que alguna vez soñamos: un instrumento atractivo, novedoso, que la gente quisiera dedicarle horas y años de estudio, como sucede en el caso de la mayoría de los instrumentos musicales tradicionales.

Respecto de los problemas que tuvimos en la implementación del proyecto, quiero decirte que sí, muchas cosas fallaron, partiendo por mí mismo. En algún momento tuvimos que decidir que tecnología ocupar y si bien analizando lo disponible y el conocimiento de la época creo que tomamos decisiones bastante razonables, la verdad es que en algunas etapas del desarrollo tomé decisiones equivocadas. Quizás debimos adoptar hace mucho tiempo atrás la tecnología que estamos ocupando ahora, en esta última versión. Nos sugirieron eso en el MIT en 2017 y por diversas razones no les hicimos caso. Ese error nos ha costado mucho en términos de tiempo de desarrollo del instrumento.

MS: Una pena, pero se trata de un error completamente comprensible. Uds. se embarcaron en un proyecto completamente utópico, una misión imposible. ¿Quién inventa hoy en día un instrumento musical? La época de las invenciones de instrumentos terminó en el siglo XIX, y con excepción de las Ondas Martenot o el Theremín, nadie se va a arriesgar poniendo en el mercado una cosa así. Se necesita tener un valor enorme para emprender esa empresa, te felicito de todo corazón. ¿Pero qué puedes recabar de la experiencia?

RC: Independiente del resultado, que aún espero que sea en algo muy positivo, es una experiencia invaluable. El solo hecho de poder dedicar tiempo, recursos, muchas horas de trabajo, de frustraciones pero también de alegrías (yo he compuesto muchas obras para Arcontinuo, que he interpretado en muchos lugares del mundo) es impagable. Es muy entretenido, fascinante para quienes se involucran en un proyecto de desarrollo tecnológico como este. El mundo de los instrumentos musicales es un mundo realmente complejo y difícil, son aparatos que llevan siglos de evolución; son muy sofisticados y permiten un control muy fino del sonido. Todo eso hace que diseñar un instrumento nuevo y distinto sea un desafío mayúsculo.

MS: Imagino que se necesita una fuerza descomunal para continuar. Me recuerdas a Sísifo, con la diferencia que ni estás condenado por los dioses, ni eres soberbio, ni te juegas la vida…. Es como tirarse diariamente al vacío, pero con un paracídas, claro… ¡Te deseo todo el éxito!!!

¿Y cómo llegaste al proyecto que te ocupará ahora?

RC: Gracias a un proyecto ArteCih de la Dirección de Artes y Cultura UC he estado trabajando junto con el profesor Tomás Koljatic, matemático y compositor, Cristián Garcés, colega en la Escuela de Ingeniería y Michel Rozas, alumno mío de magister, en el desarrollo de un modulador de anillo analógico que permita interpretar piezas históricas. Un modulador en anillo es un tipo de efecto sonoro donde un sonido se multiplica por otro. En particular nos inspiramos en una pieza muy emblemática del siglo XX: Mantra de Karlheinz Stockausen, para dos pianos y dos moduladores en anillo. Esta experiencia se ha extendido al desarrollo de un aparato más general, un pedal, como esos pedales que usan los guitarristas para agregar efectos o modificar el sonido, pero en este caso usando inteligencia artificial. Lo que queremos hacer es simplificar todo el proceso de diseñar tu mundo sonoro y simplemente grabar un audio y pedirle al pedal que suene como ese audio, que se aproxime al sonido de ese audio. Esto es actualmente posible gracias a las tecnologías de redes neuronales y modelos generativos que existen actualmente y que no existían hace algunos años atrás.

MS: Supongo que usarás esa herramienta en tu propia música, ¿cierto? Es decir, para ponerla en el mercado tienes que partir por demostrar que la herramienta es la panacea para todo el que quiera modificar los sonidos en tiempo real. Para eso tendrás que componer y hacer demostraciones en vivo…

RC: Sí, claro. Yo compongo música en varios en varios estilos o géneros, si es que uno quiere ponerse a clasificar las cosas. Uno de ellos es la música electroacústica, música hecha en base a sonidos grabados o sintetizados, donde el procesamiento de sonidos mediante el computador es fundamental. Un pedal de este tipo sería una herramienta muy valiosa en todo este proceso de componer y crear mundos sonoros que no existirían sin la ayuda de la tecnología.

MS: ¿Podrías definir en palabras simples qué es exactamente lo que se podrá hacer con esta herramienta?

RC: Imaginemos un guitarrista, aunque en realidad esto puede ser aplicado a cualquier instrumento. Pero tomemos el ejemplo de un guitarrista que quiere lograr un sonido para su guitarra, quiere que su guitarra suene de cierta manera. Esa persona probablemente gaste mucho tiempo: horas, meses, quizás años, en mover perillas y ajustar parámetros hasta lograr el sonido deseado, sobre todo pensando que por lo general los guitarristas tienen muchos pedales, no solo uno. Deben ajustar una cadena de efectos de audio completa. Un pedal como este permitiría hacerlo en forma mucho más simple. ¿Cómo? Grabando un sonido objetivo. El pedal “escuchará” ese sonido y ajustará un modelo generativo de redes neuronales que va a lograr aproximarse lo más posible al sonido deseado. Entonces cuando el guitarrista enchufe su guitarra al pedal, su instrumento va a sonar lo más parecido posible al audio que grabó originalmente. Así, el proceso de lograr un sonido particular va a ser mucho más simple.

MS: ¿Tiene el potencial de intervenir el sonido de la voz humana y replicar, por ejemplo, la voz de Elvis Presley? ¿De María Callas?

RC: En principio si podría, pero mi impresión es que la limitación para lograr este tipo de cosas va a ser el hardware en el cual el modelo corra. Esto de imitar la voz de Elvis o María Callas ya existe, esa tecnología ya está disponible. Se han hecho, por ejemplo, grabaciones imitando la voz de John Lennon con tecnología de este tipo, de manera que suene lo más parecido a una canción original de los Beatles. El principio de funcionamiento es muy parecido al pedal nuestro: alguien canta y ese canto se transforma con el timbre de John Lennon y ese timbre se obtiene a partir de una red neuronal que fue entrenada con muchas grabaciones de audio de John Lennon. Sin embargo, los modelos que son capaces de hacer esto son por lo general muy grandes, de muchos parámetros, billones de parámetros en muchos casos y no corren en un hardware simple como el que tiene típicamente un pedal para guitarra. Nuestro modelo, por el momento, es mucho más simple y se basa en una técnica conocida como Differentiable Digital Signal Processing (DDSP), que buscar encontrar los parámetros que mejor permiten controlar un procesador fijo en tiempo real. Entonces mi respuesta sería que en principio es posible, pero va a depender mucho de la limitación de hardware que tengamos. Ahora, el hardware probablemente en los próximos años sea cada vez más poderoso y más barato, entonces quizá en un futuro próximo esto se pueda lograr sin mayor esfuerzo.

MS: ¿Podrías darme una frase para el marketing que representa tu proyecto en forma perfecta? ¡Me refiero al enganche comercializador…

RC: “Toca cualquier sonido y transfórmalo en un efecto único. El pedal con inteligencia artificial lleva tu creatividad a otro nivel.”